必要がある方、希望される方に、ものづくりの「家族/親戚/コミュニティ」起業を自由に試行錯誤する場を提供します。

昨今、教育・福祉制度の整備により、便利で安心な生活を保障する仕組みが作られつつあるようですね。一方で、人生が画一的で抑圧的になりかねない現状を乗り越えられるように、お子さんやご家族の将来への選択肢をもっと増やしたいという思いがあります。そこで、わかばルームは、領域を超えて、本格的なものづくりの活動へと踏み出していくことにいたしました。

「わかばラボ」では、機械を使わない手道具のみの作業を原則とします。木工、手芸、フェルト、レザークラフト等々、ものづくりならなんでもご参加下さい。

これは、ものづくりの所作の中に、自分の存在をしっかり立てていくセラピーでもあります。ある種の芸術療法であります。

これまでのわかばルームの相談において、「希望をもって生きていくために必要なもの」を「否定と承認のバランス」「アイデンティティ」「リアリティ」の3つに整理してきましたが、ものづくりにはこれらのすべてが詰まっています。

来所でもオンラインでも参加できます。

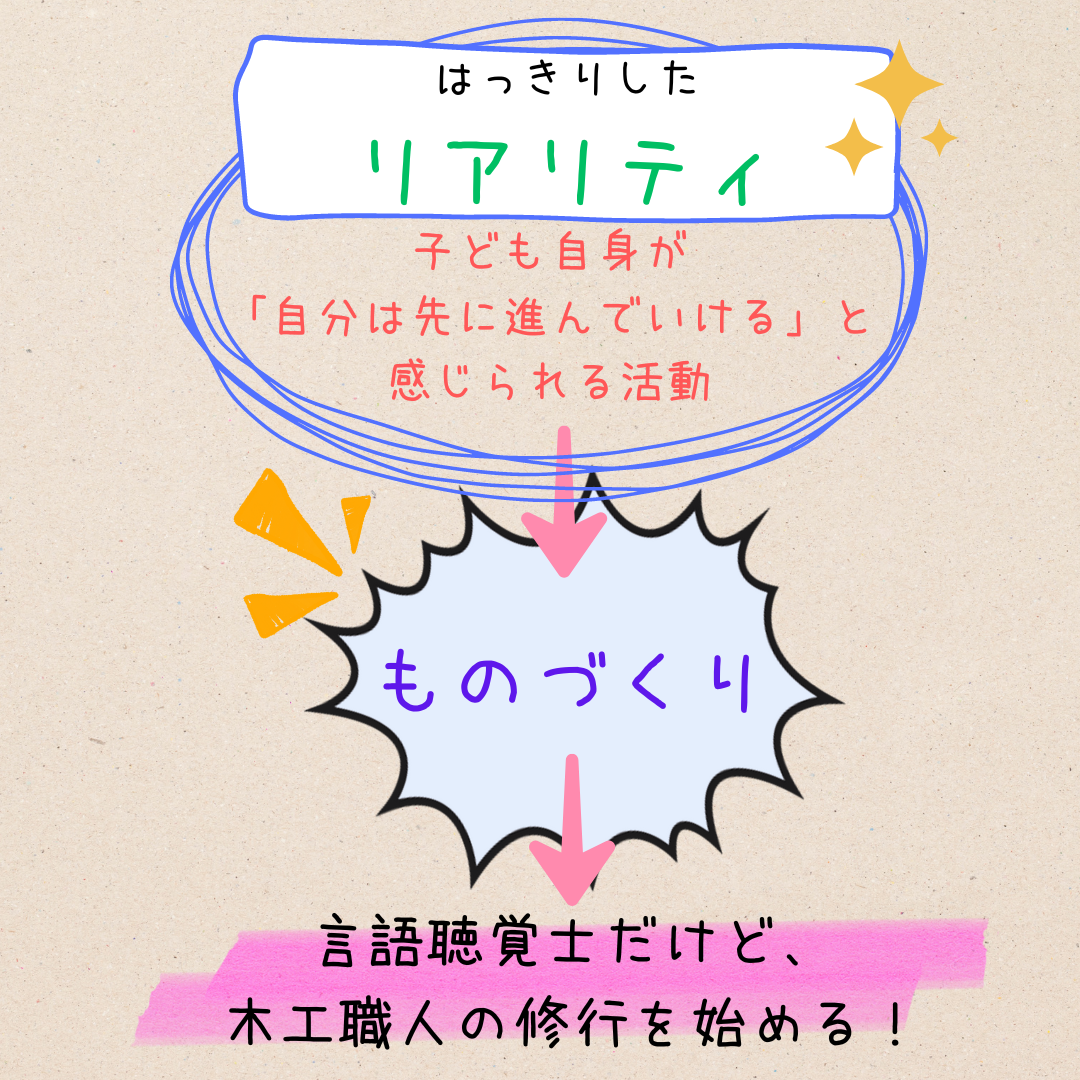

発達相談から「ものづくり」というキーワードが浮かび、木工職人の修行を始めました。

わかばルームの考え方に基づいて幼児期からセラピーしていると、ほとんどの場合、子どもたちは勉強の面白さを見つけていきます。知識欲や前に進んでいきたいという気持ちが発露し、困難に出くわしたときも自分を上手に持って行けるようになっていきます。そんなふうに、小学生、中学生、高校生、大学生、社会人へと育っていくお子さんを見送ってきました。

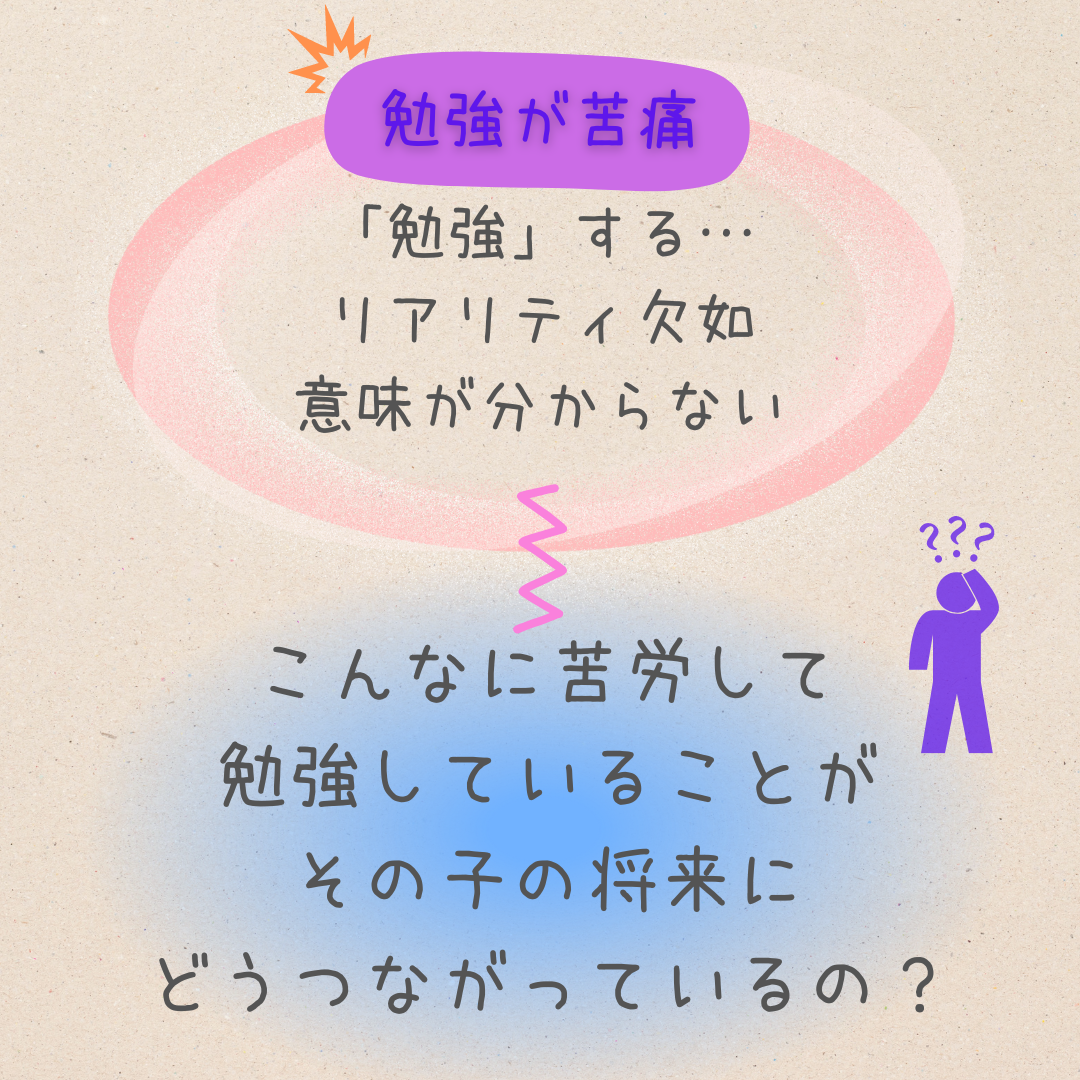

一方で、小学校就学以降に初めてわかばルームを訪れたお子さんの中で、それとは違った経過をたどる場合がありました。それは、それまでの通常の学習や教育の場において、その子の成長にとって適切なアプローチや課題を見繕ってもらえておらず、できる・できないに関わらず、「知とは楽しいものだ」という前向きでポジティブな勉強への姿勢を身に付けてこられなかったことが発端となっているようでした。自分が分からないことや間違うことを乗り越えようという場面で、過剰な怖れや不快感に呑み込まれ、しかもその感情を表出しないように抑え込んでしまう徴候も共通して見られました。そして、その子たちは、少しずつ伸びてはいても、勉強が苦痛であることからは抜け出せないようなのでした。セラピーの中で、できる楽しさや自信を持てる体験にまでなんとか至って、勉強に前向きな意欲を持てるようになってくるお子さんもいましたが、再び日常で周囲との学力の差を意識せざるを得ない出来事が起きて、何度も希望を持てない状態に戻っていくお子さんもいました。子どもだけでなく親御さんが、焦りを煽られるような言動にあちこちで晒されるようなこともありました。私は、そうしたお子さんたちが、リアリティ無く、自身の存在とはまるで関係のない勉強に翻弄され続けている虚しさを感じるようになりました。こんなに苦労して勉強していることが、その子の将来にどう繋がっているのか、まるでリアルに見えてこないのです。

つまりは、「勉強することのリアリティが欠如し、その意味が分からなくなっている」と、見立てました。そこで、そのようなリアリティを担保していく具体的な方法について考え始めると、間もなく、私がこれまで関心を持ってやってきた「言語」にしても「心」にしても「音楽」にしても、それは全て目に見える実体とは違う架空の構成物を取り扱い続けているのだと気付くのでした。そもそも、自分の提供できる活動にリアリティとの距離があるようで、これでは直接的な対策を講じにくいです。拙相談室で重視する「身体」や「感覚」という切り口には直接的なリアリティとの関わりが紛れもなくありましたし、あるいは、日常で実体がなくてもリアリティを感じる事態は頻繁に起きるわけですが、それよりもっと目に見えて分かりやすい、子ども自身が「自分は先に進んでいける」と感じられるような、活動の意味にはっきりしたリアリティを持たせたいと考えました。

では、どうするのか?そこまで見立てられてくると、すぐさま「ものづくり」というキーワードが浮かんできました。「ものづくり」と言っても、いろいろありますが、「木工」かな?となんとなく思いました。さかのぼると、2014年からそんなことを考え始めました。

とりあえずは、家具作りの本を買ってみましたが、まるでどうやったらこういうものが出来上がるのか、私には見当もつかない状態だったので、意を決して「木工」を習いに行き始めました。始めて見ると、それはやはり、これまでやってきた「身体」や「感覚」の延長線上にある営みなのでした。「音楽」で培ったことも役に立った気がします。その後のことは、拙ブログ『わかばカルチャー』に記録を残しております。

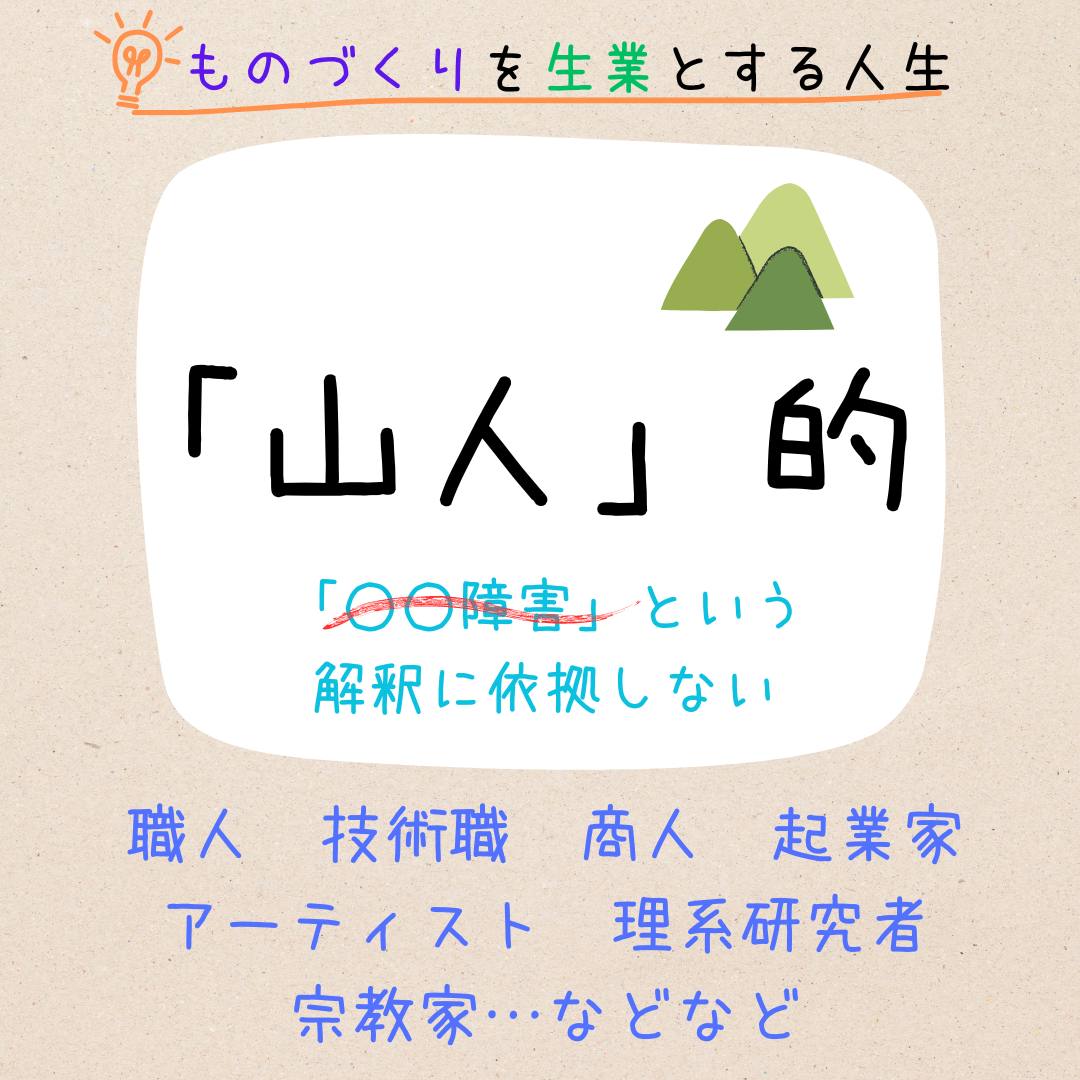

ものづくりと暮らし、社会、そして「山人」的な生き方を視野に入れていく。

当初は、子どもが失ったリアリティを取り戻す活動に結びつけることを目指して、木工の修行を始めたのですが、それに付随して、私の世界の見え方にも変化が起きてきました。類は友を呼ぶと申しますか、次第に、木工に限らずものづくりの職人として生きることを選択し、精進を続ける数々の人たちと出会う機会が増えてきたのです。その中で、一般的な「雇用」をされない形で、ものづくりを生業とする人生も有り得ることに気付けてきたのです。

自分自身でも実際にやってみながら職人さんの世界を垣間見たら、私が拙相談室で出会う子どもたちの多くが、実は職人さんの気質を持っているのではないかという視点を持つようになってきました。この視点を発展させていくことで、新たなセラピーや支援のあり方が構築できるかもしれません。つまりは、昨今の「○○障害」という解釈に依拠するのではなく、「山人(やまびと)」的とも呼ぶべき気質あるいは素質として解釈することで可能となる優れたアプローチを編み出していけるのではないかと。これは、日本の民俗学の「里人」「山人」や日本人起源論争の二重構造モデルという議論に繋がる、新しい子ども理解の切り口として、可能性を孕んでいます。実際に、相談に来られる方の世代を遡ってみて、職人・技術職・商人・起業家・アーティスト・理系研究者・宗教家…などなど、家で引き継いできた生業を考えて、子どもを理解していくことが可能でありました。子どももこれに倣った職能を発展させ、個人事業主になるもよし、雇用されるもよしです。日本各地の様々な伝統工芸に関心を持つことで拓けてくる将来もあるでしょう。障害者就労したとしても、休日の活動で、生きがいとなるものを見つけておくことは大切です。

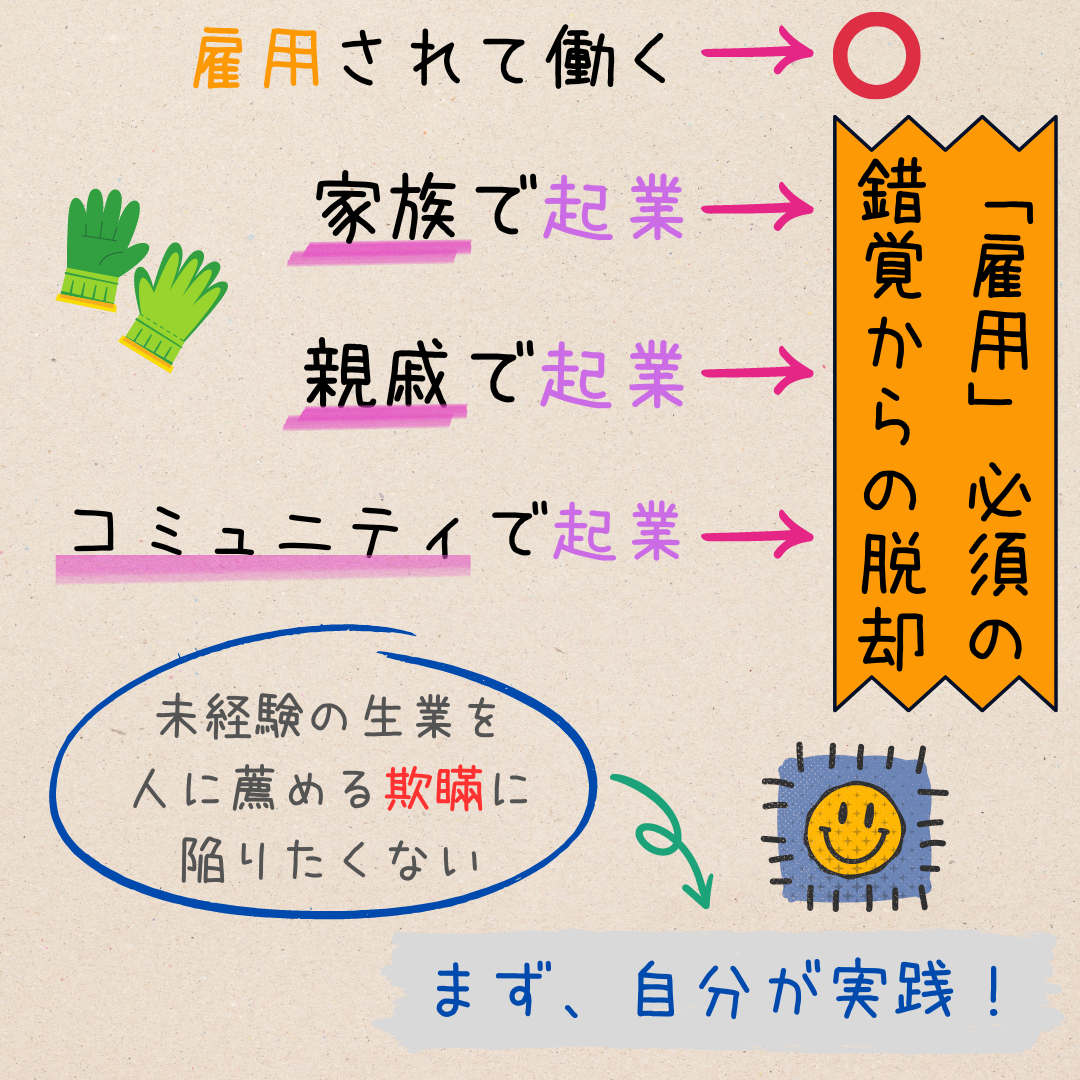

今の世の中、雇用されて働くのが当たり前になっています。しかし、歴史的にみると、人間が雇用されることにより生計を立てて暮らしている時代の方が特異でありましょう。農家にせよ狩猟民にせよ店舗経営にせよ職人にせよ、かつては「家」がともに労働をする集団の最小単位でありました。その後、会社で人を雇って、分業で生産活動やサービスをする方が専門性も高く、効率もよく、規模も大きく、社会が豊かになっていくことが発見され、それが常識となっていったのでしょう。それは歓迎すべき人類の進歩でありましたが、反面、そこで日々進行していく人生に生きづらさを感じる人々が現れてきた側面もあるはずです。さらには、雇用される生き方以外の選択肢は無いような錯覚が生きにくさと繋がっていくのではないかと、ものづくりの初心者をしながら、私は考えるようになりました。

とは言っても、雇用されて働くことで、誇らしいアイデンティティを持ち、存在感をしっかりさせていく場合も多いでしょうから、それはそれで確固としたひとつの道であります。ましてや、空気のように当たり前になっている雇用される働き方を覆すことは、人間の持つ心理的な恒常性が不快感を催させるような志向でありましょうから、こうした生き方の転向を成すのはなかなかできることではありません。そもそも、個人個人において、それを本当に成して良いのかも熟考が必要です。しかし、一方で、東日本大震災に続く、「アフターコロナ」「ウィズコロナ」という文脈において、ライフスタイルの変革を予感する市井の人がわずかにでも増えてきていることも感じるのでした。

ひとつの選択肢として「家族」で労働するということを想定すると、すぐさま、お子さんのことを大人になっても親が面倒を見なくてはならないのか?という問題が生じることにも気付けてきます。そこで、「家族」だけではなく「親戚」や「コミュニティ」といった自分たちが住む場所で生業を営むという暮らしのイメージも考えました。それにより近代社会が生み出した数々の社会から個人への抑圧や搾取を退けることができるのではないかという希望を持っています。これが、前述の私が感じる「リアリティのない勉強に晒される子ども時代の問題」のみならず、今日の日本の社会問題として取り沙汰され続ける「個人の分断」「無縁社会」「消費社会」「共同体の崩壊」「ブラック企業」「東京一極集中」「空き家問題」「食糧自給率」「障害者雇用」「実存不安」…といった様々な問題を解決する基盤となり得る可能性も展望しております。

さらに重要なこととして、こうした労働や就労や雇用にまつわる提言を専門家がぬくぬくとした安全なところから口先だけで行い、当事者がパイオニアになっていく構造を他人ごとのように眺めている事態を私は嫌悪いたしますので、まずは自分がパイオニアになって実践して見せて、こんなライフスタイルが可能なのだということを世に示さねばと構想いたしました。

わかばラボ、始動。

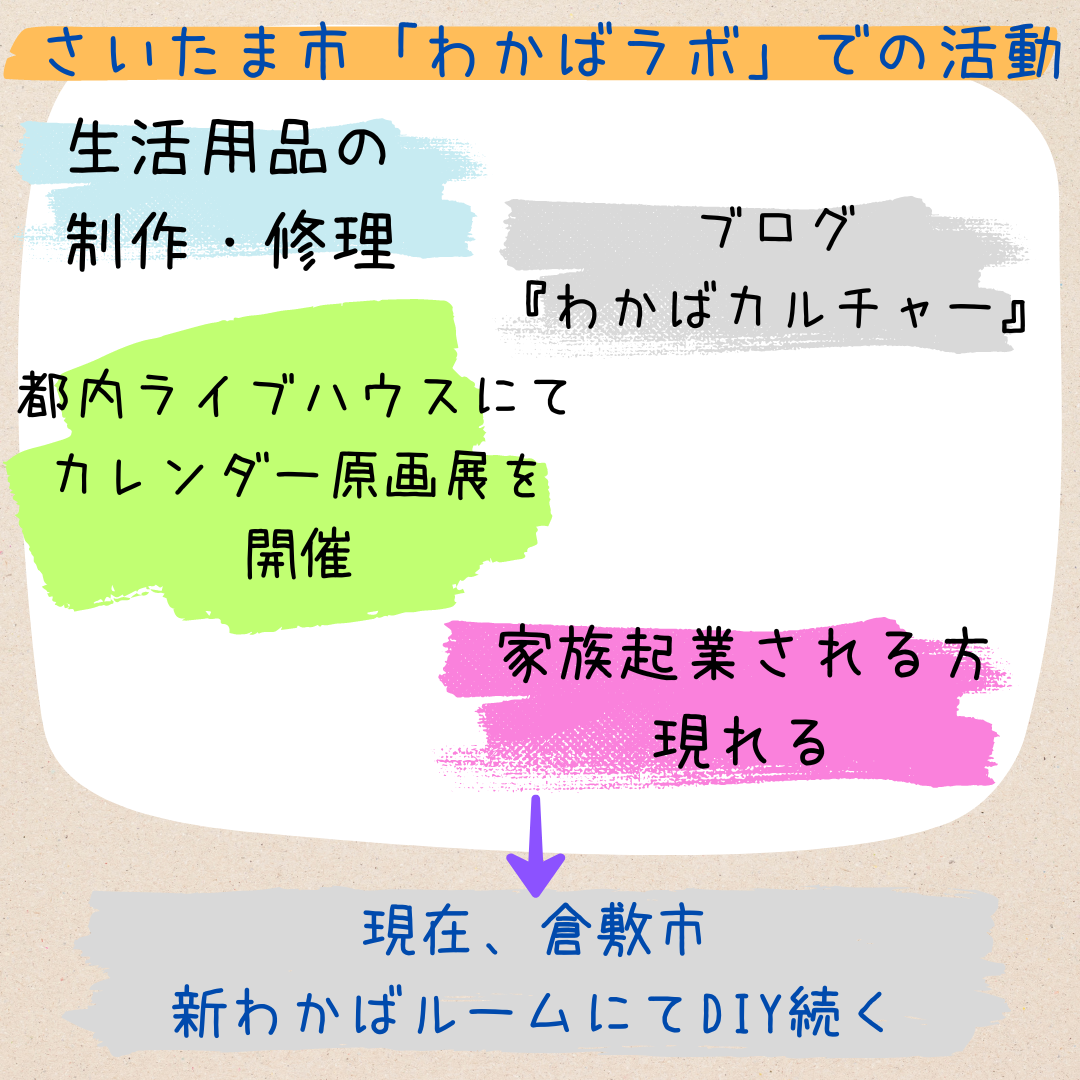

そのような問題意識から発展し、2020年に、これまでの「わかばルーム」での相談活動と並行させて「ものづくり暮らし わかばラボ」を開設するに至りました。まずは、さいたま市南区にある空き家の一部をお借りすることができましたので、床をDIYでフローリングに改装し、活動を開始しました。しかしながら、コロナ禍により、リアルでのわかばラボを利用していただくには至らず、私が相談者の方から依頼を受けて生活用品の制作や修理をする活動に留まりました。そのようにして、ものづくりに関心を持っていただく活動に、まずは取り組んでみたのです。その活動の影響というより、私の志向の変化がなんとなく子どもにも内面の言語化を促してはいるようで、「将来、物を作る人になりたい」と将来の夢を語るお子さんが複数人現れました。一方で、わかばルームに来室するお子さんが表現した素材作品をモチーフとするカレンダーを「わかばラボ」で作成し、さらに、その素材作品を都内のライブハウスの壁面全体に1か月間展示させていただく企画を成功させました。その場で、数々の音楽アーティストやリスナーの方々から作品に興味を持っていただき、カレンダー10部を先着で無料プレゼントする企画も好評でありました。また他方で、お子さんの作業所についてのご相談から、ものづくりや家族起業の話へと発展し、現実に起業された方も現れました。

このように、思索してきたことが、どんどん現実となりつつありますが、まだまだ模索を続けて参ります。私の家族の事情で、わかばルームが岡山県倉敷市に移転したことに伴い、さいたま市のアトリエを手放すことにもなりました。現在、未熟ながらも身に付けた木工の技術を磨くことも兼ねて、新わかばルームの設備等の制作を着々と続けております。拙ブログ『わかばカルチャー』に記録して参ります。

とりあえず私が多少なりともお伝いできるスキルは、木工の基礎くらいですが、他にかじる程度に経験したものづくりやDIYもございますので、木工だけと思わず、皆様の取り組んでみたいものづくりを試行錯誤していただければと存じます。ひとつなにかものづくりのスキルをある程度習得すると、他のものづくりにも共通した部分は多く、波及していくようなものですので、とりあえず木工をやってみるのも良いかもしれません。

ところで、「山人」的という枠組みで考えるならば、その中に、かねてからのピアノ教室での営みも包含されることに気付けてきました。ますます、クリエイティブな音楽の創造を目指して、レッスンも続けて参ります。

場所

現在、移転後のわかばルーム一階ガレージにて、木工を中心に作業しております。

対象

現在、特に制限を設けてはおりません。ただし、自身のけがや危険の管理ができることは必須です。

随時、ご希望がございましたら、お問い合わせください。

開催日時

基本的には、毎週水曜日。10時から17時までのご都合の良い時間にご利用ください。

他、不定期に開催、あるいはお休みすることもあります。

ご予約

ご利用の際には、事前にお問い合わせいただき、ご予約下さい。

ご予約がなくとも、通りがかりに作業しておりましたら、お声掛け下さい。

料金

※来所/オンライン共、同料金です。

見学 無料

作業や情報交換をしながら一日利用 1,000円/日

月に何度でも利用できるフリーコース 2,000円/月

道具ケース(収納ボックス)レンタル 1,000円/月

木工 各種講習 5,000円

・カンナの刃 砥ぎ講習

・ノミの刃 砥ぎ講習

・道具の仕立て講習

・墨付け講習

・木造り講習 等々…

各種講習は、時間制限なしで、一通りの作業の行程を体験していただきます。講習終了後に分からないことが出てきた場合は、随時、質問にお答えしますが、ものづくりにおいては自分で苦労して試行錯誤しないと身につかないことがたくさんありますので、悩む過程の話相手に終始する場合もあります。

ルール

当面は、ご相談と併用される方と同席されることはないと思われますので、危険な行為をしないということを守っていただければ、あとは厳格なルールはないとお考え下さい。

以下、さいたまで掲げていたルールをご参考までに示しておきます。

・子どもの話をしないこと

多人数が一度に利用するような状況を想定しておりませんが、わかばルームの相談時と違い、同席する方がおられる場合もあろうかと思います。お互い聞かれたなくないこともありますし、ものづくりの研究をする場としての維持をするため、修行僧で言う「雲水」のような、お互いが何者であるかを問わず場やテーマを共有しながら自己の精進に努める人間関係をモデルといたします。

(ただし、奥山のみとの活動中であれば、些細なお子さんの話等をお聞きします。)

・お互いの連絡先交換を禁止

「雲水」でありますので、「わかばラボ」でしか会わない人同士になりましょう。

長いやりとりの末、「一緒に起業をしよう」となってからの連絡先交換はOKです。

・人の活動について、励まし合うことを大切にしていただきたいですが、助けを求められているわけでもないのに指図や否定をしないこと。その人なりの試行錯誤を尊重しましょう。ただし例外として、危険についての注意喚起は積極的に行っていきましょう。また、素晴らしいと感じた時は、その気持ちを伝えてあげて下さい。

・危険な行為は絶対にしないこと

刃物の使用等、危険を伴いやすい作業がありますが、正しい使用方法を会得し、安全な作業や道具の扱いを十分に心がけて下さい。

・これらのルールに抵触することがあった場合、注意をいたしますが、それでも改善されない場合、参加をご辞退いただくことがございます。

※「家族/親戚/コミュニティ」によるものづくり起業をテーマといたしますので、ご利用の対象は保護者を中心とさせていただくことにしました。また、あってはならないことですが万が一にでも怪我があった場合、手当や病院搬送等、当然とるべき対応はいたしますし、怪我を起こさないような指導も随時行っていきますが、条件として自己責任で危険を管理できるのであれば、15歳以上のお子さんの参加もお受けいたしますので、どうぞご相談ください。基本的には、保護者にものづくりのスキルを研究していただき、ものづくり起業のアイデアを構想し、お子さんにできる作業は何かを考え、ご自身でお子さんに伝授していくことをお手伝いして参ります。形式的には、作業の場を共有し、情報を交換するコワーキングのような場を提供いたします。実際に「わかばラボ」にお越しいただいてもいいですし、オンラインでの参加もできます。